| Rubrik im PS: | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf - HSWT |

| Autor: | Ines Speck |

| Auflage: | 7.491 |

| Reichweite: | 16.255 |

| Ressort: | Lokales |

Das Moosaik

Vor drei Jahren fiel der Startschuss: 2000 Hektar Torfkörper sollen im Bayerischen Donaumoos erhalten werden - Über das Wie gibt es unterschiedliche Ansichten

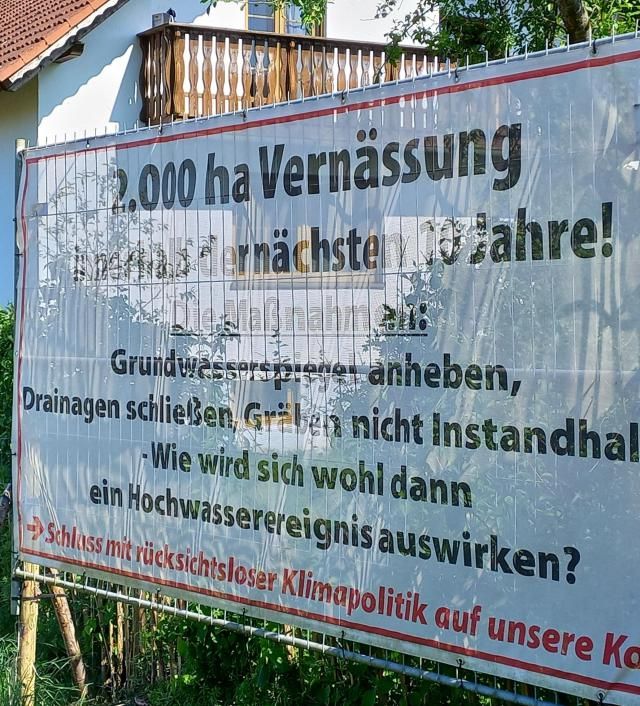

Aichach-Friedberg/Neuburg/Pöttmes - "Moorschutz ist Klimaschutz." / "Moor muss nass." Oder: "Schluss mit rücksichtsloser Klimapolitik auf unsere Kosten." Das sind Slogans, die im Zusammenhang mit den Bemühungen für die zukünftige Entwicklung im Bayerischen Donaumoos auftauchen. Welche Bedeutung Moore für den Klimaschutz und insbesondere für klimaschädliche Gase und deren Bindung haben, das wurde in jüngerer Vergangenheit öffentlich diskutiert. Die Geister scheiden sich daran, welche Maßnahmen mit Moor-, Klima- und Artenschutz überein gehen. Unterschiedliche Standpunkte und Interessen scheinen aufeinander zu prallen.

Haben das Donaumoos mit seinen unzähligen Eigentümern und Bewirtschaftern im Blick (von links): Michael Hafner (Geschäftsführer Donaumoos-Zweckverband), Vorsitzender des Zweckverbands und Neuburg-Schrobenhausens Landrat Peter von der Grün sowie Gerhard Grande, Koordinator im Donaumoos-Team.

Ines Speck

Ein gesundes Moor ist ein effektiver Kohlenstoffspeicher. Doch ist das Moor nicht mehr nass, entweichen große Mengen an Kohlendioxid. Torf ist vergleichbar mit Essiggurken: Entfernt man das Wasser, verrottet die Substanz.

2000 Hektar vernässen - dieser Plan stößt nicht überall auf Gegenliebe. Dieses Transparent etwa ist in Achhäuser (Königsmoos) zu sehen.

Unter anderem deswegen hat der Freistaat Bayern für Klimaschutz durch Moorschutz auf einer Fläche von 2000 Hektar im Donaumoos 200 Millionen Euro in zehn Jahren bereitgestellt. Verantwortliche aus dem Donaumoos-Zweckverband, dessen Aufgabe Schutz und Erhalt des Naturraums ist, sprechen von einem "Pilotprojekt". Ein Projekt, das Zeit brauche, sagen die einen. Zeit, die man nicht mehr habe, halten die anderen dagegen.

Der Landkreis Aichach-Friedberg ist seit nicht allzu langer Zeit Mitglied im Donaumoos-Zweckverband. 4,3 Prozent der Fläche des Donaumooses liegen auf seinem Gebiet. Diese Zahl klingt klein, aber die Flächen bei Pöttmes gelten als wertvoll. Hier gebe es noch Moorschichten von besonderer Mächtigkeit. Daher wurde in der Schorner Röste ein Klimaschutzprojekt gestartet (siehe Kasten).

Der Startschuss für das große Projekt des Freistaats, im Donaumoos bis 2030 auf 2000 Hektar (einmal die Fläche des Frankfurter Flughafens) Maßnahmen zum Erhalt des Moorkörpers umzusetzen - das geht über die Anhebung des Wasserstands -, fiel im Mai 2021 mit einem großen Aufgebot samt Besuch des Ministerpräsidenten und begleitet von protestierenden Bauern. Die hatten und haben Angst um ihre Zukunft. In manchen Ortschaften sind Transparente zu lesen, die fordern: "Schluss mit rücksichtsloser Klimapolitik auf unsere Kosten."

Das ausgegebene Ziel nennt Landrat Peter von der Grün "sehr ambitioniert". Der Vorsitzende des Donaumoos-Zweckverbands meint aber auch, man komme jetzt in Fahrt. Das sieht Geschäftsführer Michael Hafner ebenso, er sei "grundsätzlich zuversichtlich". Gerhard Grande, Koordinator im Donaumoos-Team, betont, das Projekt laufe zehn Jahre und sei in seiner Dimension "generationenübergreifend". Die Zeit, die nötig ist, um Forschungsergebnisse und Erfahrungen zu sammeln, mag eine Erklärung sein für die Bilanz nach drei Jahren: Bis jetzt habe man auf 115 Hektar (von 2000) wunschgemäß den Wasserstand gehoben, so die Verantwortlichen des Donaumoos-Zweckverbands. Unzählige Gespräche müssten die Mitarbeiter mit Grundstückseigentümern führen, um Projekte auf den Flächen umsetzen zu können. Es gilt das Gebot der Freiwilligkeit. Das heißt: Macht ein Landwirt nicht mit, steht das gesamte Projekt auf der Kippe. Grundsätzlich erlebten sie aber eine große Offenheit, so Grande und Hafner.

Einig sind sich Neuburg-Schrobenhausens Landrat Peter von der Grün als Donaumoos-Zweckverband-Vorsitzender, der Geschäftsführer Michael Hafner und Gerhard Grande darin, dass "eine Transformation im Donaumoos ansteht". Die Idealvorstellung der drei Männer ist "ein Mosaik", in dem die verschiedenen Interessen "verträglich miteinander" leben. Auf dieses Fazit lässt sich ein Gespräch im Landratsamt in Neuburg zusammenfassen. Es geht um große Themen - Umweltschutz, Klimawandel und Landwirtschaft -, und es geht um Forderungen: Der Zweckverband selbst möchte, dass "der Freistaat Stellen schafft" (Peter von der Grün), da die befristeten Stellen beim Donaumoos-Zweckverband für viel Fluktuation sorgten. Zwar arbeiteten 21 Köpfe dort, aber nur drei in Vollzeit und die meisten befristet.

Für den Bund Naturschutz formulieren Renate Götzenberger vom BN-Arbeitskreis Wasser und Annemarie Räder Forderungen: Sie unterstützen Landwirte darin, dass sie Planungssicherheit bräuchten. Zudem müsse ihnen aber auch die "nackte Grünlandwirtschaft" schmackhafter gemacht werden. Planungssicherheit bräuchten aber auch Menschen, die in andere Gewerbe, zum Beispiel Tourismus, investieren wollen, heißt es vom BN: "Wertschöpfungsketten außerhalb der Landwirtschaft sind intensiv zu untersuchen und Konzepte für naturverträglichen Tourismus sind zu entwickeln", so Götzenberger. Sie hat auch den Eindruck, die Bevölkerung sei passiv. Die Menschen sollten in die Entwicklung einbezogen werden. Das sterbende Donaumoos brauche dringend Unterstützer.

Ein "Mosaik aus vielem" (Räder) halten alle für eine gute Lösung. Das scheint Konsens. Wiedervernässung, Ackerbau, Beweidung, Photovoltaik, Moor-Erlebnisse - jedes kann ein Steinchen im Ganzen sein.

Einfach wird's nicht. Das wissen, darf man behaupten, alle Beteiligten.

Einigkeit, Zwist und Forderungen

Pionierarbeit braucht Zeit - zu viel Zeit?

Das Bayerische Donaumoos im Dreieck zwischen Ingolstadt, Neuburg und Pöttmes gilt als das größte Niedermoor Süddeutschlands. Der Moorbodenkörper umfasst rund 12 000 Hektar; das ist in etwa fünf Mal die Fläche des Frankfurter Flughafens, der mit Abstand Deutschlands größter ist. Nach Informationen des Donaumoos-Zweckverbands ist das Bayerische Donaumoos Heimat für 17 000 Menschen. Sie haben sich in den zurückliegenden 200 Jahren Siedlungs- und Ackerland geschaffen. Eine enorme Fläche wurde dafür trockengelegt.

Mit der Entwässerung setzte auch die Moorsackung ein. Es gibt Berechnungen, die von jährlich ein bis drei Zentimetern Moorschwund sprechen. Zudem entweichen nach Berechnungen der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf aus den Böden jährlich etwa 40 000 Tonnen CO2-Äquivalente. Das seien 35 Tonnen pro Hektar und Jahr. 35 Tonnen bringen etwa fünf ausgewachsene Afrikanische Elefanten zusammen auf die Waage. Hinsichtlich der Moormächtigkeiten und des Zustands des Bodens gibt es große Unterschiede im Gebiet des Donaumooses. Darauf müsse man bei der Umsetzung von Maßnahmen achten, betont Michael Hafner, Geschäftsführer des Donaumoos-Zweckverbands. Er stellt klar, dass "die wertvollen Flächen in den Randlagen" nicht für Paludi-Kultur - die landwirtschaftliche Nutzung nasser Moorflächen - in Frage kämen. Solche Flächen finden sich etwa zwischen Pöttmes und Grimolzhausen. iko

"Prädestiniert" für eine Wiedervernässung sei das Gebiet zwischen Pöttmes und Grimolzhausen, sagt Ernst Haile, BN-Kreisvorsitzender in Aichach-Friedberg, im Markt Pöttmes Umweltbeauftragter und Mitglied bei der IG Schorner Röste. Da schon 2019 eine Machbarkeitsstudie aufgelegt worden sei, verfüge man über viel Wissen über Moormächtigkeiten, Wasserverfügbarkeiten und -ströme. "Keiner wird überschwemmt", versucht Haile das Schreckensbild, das sich in vielen Köpfen breitgemacht hat, zu zerstreuen. Die Front gegen die Vernässung beginne erst jetzt zu bröckeln, schildert er die Stimmung.

Möglicherweise könnte auf bestimmten, "intensiv untersuchten" Flecken 2025/26 der Wasserstand angehoben werden, so Haile. Flächen stellt der Markt Pöttmes (qua Gemeinderatsbeschluss) zur Verfügung, die Stadtgüter München haben hier eine große Projektfläche ausgewiesen.

Der Umweltreferent rechnet mit 30 Hektar, die zeitnah wiedervernässt werden könnten. Das sei nicht viel.

Über den Erhalt der Schorner Röste spricht man schon seit Jahrzehnten. "Bisher grandios gescheitert", kommentiert Haile und fragt: "Was sind im Donaumoos schon vier oder fünf Jahre?".

Die IG Schorner Röste prangere schon lange an, dass "ein professionelles Projektmanagement fehlt". Seit 30 Jahren rede man über den Erhalt dieses Naturraums, "aber das wurde nicht zielorientiert verfolgt", meint Haile.

Erfolgsmeldungen seien nur "kleine Mosaiksteinchen". Er hoffe, dass der Druck wächst, auch vonseiten der Staatsregierung, "bevor die Fördermillionen aufgebraucht sind". iko

Nach Zahlen des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums (StMELF) wird etwa ein Drittel des Donaumooses als Dauergrünland und für Ackerfutter sowie zwei Drittel für Ackerbau genutzt. So könne es nicht weitergehen, ist Gerhard Grande, Koordinator im Donaumoos-Team, überzeugt. Ein Weg für die notwendige Transformation: das Projekt "Grundwasserstabilisierende Landwirtschaft im Bayerischen Donaumoos" (StabiLand), das zu einem Reizwort geworden zu sein scheint.

Nicht nur Naturschützer sagen: "StabiLand ist kein Klimaschutz." Das genannte Projekt läuft noch bis Ende 2028. Teilnehmen können laut dem Infoblatt für Landwirte, das über die Internetseite des Donaumoos-Zweckverbands abzurufen ist, "Flächen mit Ackerstatus", die einen bestimmten Wasserstand aufweisen oder schnell erreichen können. Auf den Versuchsflächen könnten Rohrglanzgras, Schilf, Seggen oder Rohrkolben angebaut werden. Das Erntegut könne an Verarbeiter weitergeleitet werden. Für den Anbau von Versuchskulturen winke eine Förderung von 2000 Euro pro Hektar und Jahr, ist dem Infoblatt zu entnehmen.

Annemarie Räder, Ansprechpartnerin für Oberbayern in der Landesfachgeschäftsstelle München des Bund Naturschutz, meint auf Nachfrage, aus Sicht des BN sei "StabiLand eine Gefahr". Man müsse parallel dazu in Klimaschutzprojekten vorankommen. Auch von der Landesanstalt für Landwirtschaft gebe es Aussagen, dass StabiLand kein Klimaschutz sei.

Der Grund: Moorboden zersetzt sich vor allem im Sommer. Dabei wird CO2 ausgestoßen. Um das zu stoppen, ist ein Wasserstand von zehn Zentimetern unter der Oberfläche nötig. In StabiLand vorgesehen sind ab 1. April 50 Zentimeter unter Bodenfläche. "Nur da, wo eh schon wenig Torf ist, " sei das Projekt eine Möglichkeit, so Räder.

Hafner und Grande sehen StabiLand als Kompromiss zwischen Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz. Aus den Versuchen könne man viel lernen, Technik und Forschung würden vorangebracht. An "zwei Dingen aus dem Donaumoos" - Verpackungsmaterial und Papier aus Moor-Fasern sowie Trockenbauplatten aus Nasskulturen - haben laut Hafner namhafte Firmen wie Otto, der Papierhersteller Leipa, Baumärkte und der Baustoffhersteller Sto Interesse gezeigt. Hafner: "Wir sind auf dem richtigen Weg, hier einen wirtschaftlichen Baustein zu entwickeln." Paludi-Kulturen sind ihm zufolge "ein wichtiger Baustein" - ebenso wie Vielfalt und der Schutz seltener Arten.

Grande betont: "Wir müssen den Landwirten ein Erwerbskonzept vorlegen." Dafür gebe es keine Blaupause, der Prozess werde dauern. Er zeigt sich optimistisch, dass "wir bis Ende der 20er Jahre sehr gute Ergebnisse haben, mit denen wir dann was machen können".

Das Interesse der Bevölkerung an den Ergebnissen ist gering: Als solche Ende April im Pöttmeser Kultursaal bei einer Infoveranstaltung präsentiert wurden, kamen gerade einmal zehn Zuhörer. iko

Bauern brauchen Erwerbskonzept